ŚÖ≠ś≥ĘÁĺÖ„ĀģŚúį„ÄĀťĀ†„ĀŹŚĻ≥śłÖÁõõ„ĀģśôāšĽ£„ĀłśÄĚ„ĀĄ„ā흶≥„Āõ„āč„Ā®„Āć„ÄĀ„ĀĚ„Āģ„ā®„ā≠„āĽ„É≥„Éą„É™„ÉÉ„āĮ„Ā™ťĘ®śÉÖ„ĀĆÁ•ěÁßė„āíŚä©ťē∑„Āó„Āĺ„Āô„Äā

2018.10.08

„ÉĎ„É≥„Éē„ɨ„ÉÉ„Éą„āą„āä„ā≠„É£„Éó

ŚģüÁČ©„ĀģÁ©ļšĻüšłäšļļÁęčŚÉŹ„āíśčĚŤ¶čŚáļśĚ•„Ā¶„Ā°„āá„Ā£„Ā®ŤąąŚ•ģ„Āó„Āĺ„Āó„Āü„Äā

[ ś≠©„ĀŹšļļ ]

2018ŚĻī |

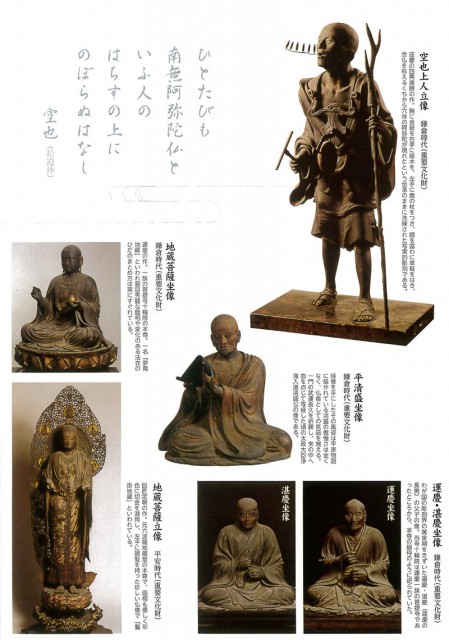

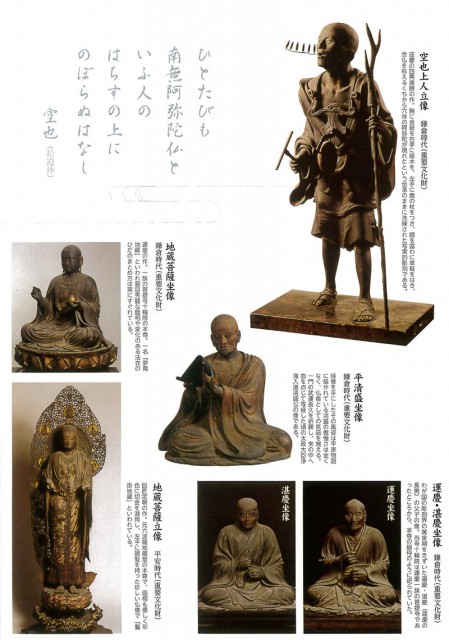

Á•ěÁ§ĺšĽŹťĖ£

„āŅ„āį:śĚĪŚĪĪ ÁúüŤ®ÄŚģó

śúÄŤŅĎšļļśįó„Āģ„āĻ„ÉĚ„ÉÉ„Éą„āČ„Āó„ĀĄ„Āß„Āô„Äā

„ÄĆÁłĀŚąá„āäÁłĀÁĶź„Ā≥ÁĘĎ„Äć„ĀĮťē∑Ťõá„ĀģŚąó„Äā„Āď„āĆ„Ā†„ĀĎ„Āģšļļ„ĀģŚČć„Āß„Āā„ĀģÁ©ī„ā퍰ƄĀ£„Ā¶Śłį„Ā£„Ā¶„ĀŹ„āč„Āģ„ĀĮÁĶźśßčśĀ•„Āö„Āč„Āó„ĀĄ„Ā®śÄĚ„ĀÜ„Āģ„Ā†„ĀĆ„ÄĀ„ÄĀ

2018.10.08

ÁłĀŚąá„āäÁłĀÁĶź„Ā≥ÁĘĎÔľą„ĀĄ„ĀóÔľČ

[ ś≠©„ĀŹšļļ ]

2018ŚĻī |

Á•ěÁ§ĺšĽŹťĖ£

„āŅ„āį:śĚĪŚĪĪ

Áü•śĀ©ťôĘŚČć„Ā£„Ā¶„ÄĀŚĪĪťĖÄ„ĀģÁõģ„ĀģŚČć„Āę„ĀĮŤ¶≥ŚÖČ„Éź„āĻÁĒ®„ĀģŚļÉ„ĀĄ„ÉĘ„Éľ„āŅ„Éľ„Éó„Éľ„Éę„ĀĆ„Āā„Ā£„Āü„āä„Āó„Ā¶śĚĪŚĪĪŚĎ®Ťĺļ„ā퍶≥ŚÖČ„Āô„āčśč†ÁāĻ„ĀŅ„Āü„ĀĄ„Āģ„Ā®„Āď„āć„Äā

Śćó„ĀĮŚÜÜŚĪĪŚÖ¨Śúí„ÉĽŚÖęŚĚāÁ•ěÁ§ĺ„āíśäú„ĀĎ„Ā¶„Ā≠„Ā≠„ĀģťĀď„Āč„āČšļĆŚĻīŚĚā„ÄĀšłČŚĻīŚĚā„āíšłä„Ā£„Ā¶„āĄ„ĀĆ„Ā¶śłÖśįī„Āł„Äā

ŚĆó„ĀĮťĚíŤďģťôĘ„ā팏≥„Āꍶč„Ā¶Á•ěŚģģťĀď„āí„Āĺ„Ā£„Āô„ĀźŤ°Ć„ĀĎ„ĀįŚ≤°Śīé„ÄĀŚĻ≥ŚģČÁ•ěŚģģ„ÄāťÄĒšł≠śĚĪ„Āęśäė„āĆ„Ā¶„Ā°„āá„Ā£„Ā®ť†ĎŚľĶ„āĆ„ĀįŚćóÁ¶ÖŚĮļ„Äā„ĀĚ„Āď„Āč„āČŚÖą„ĀĮťäÄťĖ£ŚĮļ„Āĺ„Āß„ĀģŚģöÁē™„ā≥„Éľ„āĻ„Äā

„ĀĚ„āď„Ā™„āŹ„ĀĎ„Āß„ÄĀÁü•śĀ©ťôĘ„Ā£„Ā¶„ÄĀšłČťĖÄ„ā퍶蚳ä„Āí„Ā¶„ÄĆ„Āā„Āā„ÄĀÁęčśīĺÔľĀ„Äć„Ā£„Ā¶śÄĚ„ĀÜ„āā„Āģ„Āģ„ÄĀ„ĀĄ„Ā§„āāťĖÄŚČć„ĀģÁü≥śģĶ„ĀģŚúß„Āƌ᥄Āô„Āé„Ā¶ŚČć„āíťÄö„āäťĀé„Āé„āč„Ā†„ĀĎ„Āģ„ĀäŚĮļ„Āß„Āó„Āü„Äā

„ĀĆ„ÄĀšĽäŚõě„ĀĮ„ÄĆÁü•śĀ©ťôĘŤ°Ć„ĀŹ„ĀěÔľĀ„Äć„Ā£„Ā¶Ť¶öśāü„Āģšłä„Āß„ÄĀšłÄś≠©Áõģ„ĀģÁü≥śģĶ„āíšłä„āä„Āĺ„Āô„ÄāŚĪĪťĖÄ„āí„ĀŹ„Āź„āč„Ā®ś≠£ťĚĘ„ĀĆŚĺ°ŚĹĪŚ†ā„ĀłÁ∂ö„ĀŹÁĒ∑ŚĚā„Āģ„āĄ„ĀĮ„āä„āī„ÉÉ„ÉĄ„ā§Áü≥śģĶ„ÄāŚŹ≥„ĀęŚõě„āäŤĺľ„āĀ„ĀįÁ∑©„āĄ„Āč„Ā™Ś•≥ŚĚā„ÄāŤŅ∑„āŹ„Āö„ÄĀÁĒ∑ŚĚā„āíÁôĽ„ā䌹á„Ā£„ĀüŚÖą„ĀģŚĺ°ŚĹĪŚ†ā„ĀĮ„āā„ĀÜ„Āó„Āį„āČ„ĀŹŚ§ßšŅģÁźÜ„ĀßťĖČťéĖšł≠„Āß„Āô„ÄāŚ∑¶„Āęśäė„āĆ„Ā¶ś≥ēÁĄ∂šłäšļļŚĺ°Ś†ā„Āß„Ā䌏ā„āä„Āó„Ā¶„ÄĀ„Āĺ„ĀüśąĽ„Ā£„Ā¶Ś••„ĀģÁīćť™®Ś†ā„ā팏ā„Ā£„Ā¶„ÄĀŚŹ≥„Āęšłä„Ā£„Ā¶„ĀĄ„ĀĎ„ĀįŚ§ßťźėś•ľ„ĀęŤĺŅ„āäÁĚÄ„Āć„Āĺ„Āô„Äā

2018.10.08

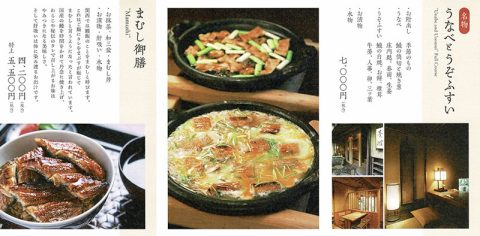

ŚõĹŚģĚ šłČťĖÄ„Äā

ŚĽļÁęč„Āó„ĀüŚĺ≥Ś∑ĚšļĆšĽ£ŚįÜŤĽćÁßÄŚŅ†„ĀĮ„ÄĀ„Āď„ĀďÁü•śĀ©ťôĘ„Āę„ĀĮŚüé„Ā®„Āó„Ā¶„ĀģŚĹĻŚČ≤„āāŤ®ó„Āó„Āü„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Äā

ÁĒ∑ŚĚā„āíšłä„ā䌹á„Ā£„Ā¶šłČťĖÄŤ∂ä„Āó„ĀꌳāŚÜÖ„āíśúõ„āÄÔľąŤ¶č„Āą„Ā¶„Ā™„ĀĄ…ÔľČ

Áīćť™®Ś†ā

NHK„ÄĆ„āÜ„ĀŹŚĻī„ĀŹ„āčŚĻī„Äć„Āß„Ā䝶īśüď„ĀŅ„ĀģŚ§ßťźėś•ľ„Äāťęė„Āē3.3„É°„Éľ„Éą„Éę„ÄĀÁõīŚĺĄ2.8„É°„Éľ„Éą„Éę„ÄĀťáć„ĀēÁīĄ70„Éą„É≥„ÄāÁĶźśßč„Ā™ŤŅęŚäõ„Āß„Āô„Äā

[ ś≠©„ĀŹšļļ ]

2018ŚĻī |

Á•ěÁ§ĺšĽŹťĖ£

„āŅ„āį:ŚõĹŚģĚ śĚĪŚĪĪ śĶĄŚúüŚģó

šłäŚĺ°ťúäÁ•ěÁ§ĺ„Ā®„āāŚĎľ„Āį„āĆ„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀšłčŚĺ°ťúäÁ•ěÁ§ĺ„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶„ĀĚ„ĀÜŚĆļŚą•„Āô„āč„Ā†„ĀĎ„Āßś≠£ŚľŹ„Āę„ĀĮ„Äƌ尝̹Á•ěÁ§ĺ„Äć„Ā†„ĀĚ„ĀÜ„Āß„Āô„Äā

ŚĻ≥ŚģČšļ¨ťĀ∑ťÉĹťĖď„āā„Ā™„ĀĄť†É„ÄĀŚĺ°ťúä„ĀģÁ•ü„āä„āíťéģ„āĀ„āč„Āü„āĀ„Āꌼļ„Ā¶„āČ„āĆ„ĀüŚĺ°ťúäšŅ°šĽįÁôļÁ••„ĀģŚúį„ÄāšłÄś≠©ť≥•ŚĪÖ„āí„ĀŹ„Āź„āč„Ā®Á©ļśįóśĄü„ĀĆťĀē„ĀÜ„Ā®„Āä„Ā£„Āó„āÉ„āčśĖĻ„āā„ĀĄ„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀśôģśģĶťąćśĄü„Ā™ŤÄÖ„Āę„ĀĮÁČĻ„ĀęšĹē„āā„ÉĽ„ÉĽ„ÉĽ

ŚŅúšĽĀ„ĀģšĻĪŚčÉÁôļ„ĀģŚúį„Ā®„Āó„Ā¶„āāśúČŚźć„Āß„Āô„ÄāŚúįšłčťČĄťě杶¨ŚŹ£ťßÖ„Āč„āČś≠©„ĀĄ„Ā¶śēįŚąÜ„Āß„Āô„Āģ„Āß„ÄĀśôāťĖď„ĀĆ„Āā„āč„Ā®„Āć„Āę„Ā°„āá„Ā£„Ā®Áęč„Ā°ŚĮĄ„Ā£„Ā¶„Ā䌏ā„āä„Āó„Ā¶„ĀŅ„āč„Āď„Ā®„āí„ĀäŚčß„āĀ„Āó„Āĺ„Āô„Äā

2018.10.07

[ ś≠©„ĀŹšļļ ]

2018ŚĻī |

ŚŹ≤Ť∑°ŚźćŚčĚ, Á•ěÁ§ĺšĽŹťĖ£

šłÄ„Āģť≥•ŚĪÖ„āíťĀé„Āé„Ā¶šļĆ„Āģť≥•ŚĪÖ„Āĺ„Āß„ĀģŚŹāťĀď„ĀĮ„ÄĀšłčŤ≥ÄŤĆāÁ•ěÁ§ĺ„Āģ„ĀĚ„āĆ„Ā®ťĀē„ĀĄŤ¶ĖÁēĆ„ĀĆťĖč„ĀĎťĖčśĒĺÁöĄ„Āß„Āč„Ā§„ā≥„É≥„ÉĎ„āĮ„Éą„Āę„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

„Āü„Ā∂„āďť≥•ŚĪÖ„āí„ĀŹ„Āź„Ā£„Āü„Āģ„ĀĮŚąĚ„āĀ„Ā¶„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™śįó„ĀĆ„Āó„Āĺ„Āô„ÄāšłäÁ§ĺ„ÄĀšłčÁ§ĺŚźą„āŹ„Āõ„Ā¶Ť≥ÄŤĆāÁ§ĺ„Āß„Āô„Āč„āČ„Āď„Ā°„āČ„āí„Ā䌏ā„āä„Āē„Āõ„Ā¶„ĀĄ„Āü„Ā†„ĀĄ„Ā¶„ÄĀšłÄ„Ā§ŤÉł„Āģ„Ā§„Āč„Āą„ĀĆ„Ā®„āĆ„Āü„āą„ĀÜ„Ā™„ÄĀ„ĀĚ„āď„Ā™śįóśĆĀ„Ā°„Āß„Āô„Äā

„Āď„Āď„ĀęśĚ•„āč„Āę„Āā„Āü„Ā£„Ā¶„ÄĀÁ§ĺŚģ∂ÁĒļ„ĀģśôĮŤ¶≥„ā퍶č„āč„Āģ„āíś•Ĺ„Āó„ĀŅ„Āę„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āü„ĀĮ„Āö„Ā™„Āģ„Āę„ÄĀ„Āô„Ā£„Āč„āäŚŅė„āĆ„Ā¶„āŅ„āĮ„ā∑„Éľ„ĀģťĀ荼ʜČč„Āē„āď„ĀꜨ°„ĀģŤ°Ć„ĀŹŚÖą„āíŚĎä„Āí„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āó„Āü„ÉĽ„ÉĽ„ÉĽÁĄ°ŚŅĶ„Äā

2018.10.07

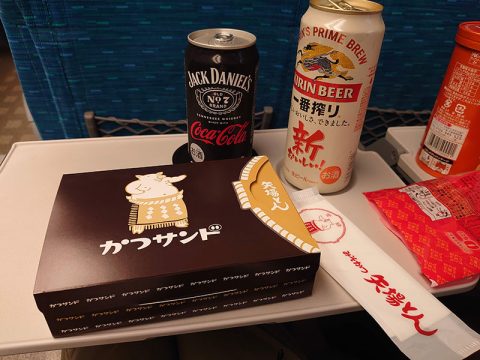

šļĆ„Āģť≥•ŚĪÖ

ÁīįśģŅ„Ā®„ĀĚ„ĀģŚČć„ĀģÁęčÁ†āÔľąŤ≥ÄŤĆāŚą•ťõ∑Ś§ßÁ•ě„ĀĆťôćŤá®„Āó„ĀüÁ•ěŚĪĪ„Āę„ĀŅ„Āü„Ā¶„Ā¶Áõõ„āČ„āĆ„ĀüÁ†āÔľČ

ŚŹāťĀŅŚĀī„Āę„ĀĮÁēįŚłł„ĀęÁęčśīĺ„Ā™„Éą„ā§„ɨ„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„ÄāŚáļśĚ•Áęč„Ā¶„Ā™„Āģ„Āčś™ú(?)„Āģ„Āč„Āä„āä„ĀĆ„Ā®„Ā£„Ā¶„āāŤä≥„Āó„ĀĄ„ÉĽ„ÉĽ

šłäŤ≥ÄŤĆāŚźćÁČ©„ÄÄŤĎĶŚģ∂„āĄ„Āć„āā„Ā°Á∑Źśú¨Ťąó„ÄĆ„āĄ„Āć„āā„Ā°„Äć

ÁĒė„Āô„Āé„Āöť£ü„ĀĻ„āĄ„Āô„ĀŹ„Ā¶„Ā®„Ā¶„āā„Āä„ĀĄ„Āó„ĀĄ„Äā šļ¨ťÉĹťßÖ„Āę„āāŚ£≤„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč„ĀĮ„Āö„Ā™„Āģ„Āß„ÄĀ„ĀäŚúüÁĒ£„Āę„ĀĄ„ĀĄ„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

ť¶¨„ĀŅ„ĀŹ„Āė„Ā®ŚÖęŚíęÁÉŹÔľą„āĄ„Āü„ĀĆ„āČ„ĀôԾȄĀŅ„ĀŹ„Āė

„Ā°„Ā™„ĀŅ„Āę„Ā©„Ā°„āČ„āā„ÄĆŚźČ„Äć

[ ś≠©„ĀŹšļļ ]

2018ŚĻī |

„ĀäŚúüÁĒ£, Á•ěÁ§ĺšĽŹťĖ£, Á•≠Á§ľ, ť£ü

„āŅ„āį:„Āä„ĀŅ„ĀŹ„Āė šłĖÁēĆťĀļÁĒ£ ŚõĹŚģĚ ŤŹďŚ≠ź